Souvenirs d’un Blitz Kid

Il y a quarante ans, le Blitz Club ouvrait ses portes à Londres sous l’impulsion du styliste et chanteur Steve Strange, qui avait fondé le groupe Visage. Tout une clique d’étudiants en mode ou en art et une faune appartenant aux marges, ont affiché leur différence dans ce lieu particulier. Maquillés comme des corsaires, vêtus de pièces de seconde main ou de vêtements aux épaules renforcées façon Star Trek, ils ont vite été baptisés les « New Romantics » ou encore les « Blitz Kids » par la presse. Christos Tolera était l’un d’eux. Il raconte. Christos Tolera, Londres.

C’est étrange de penser qu’il y a quarante ans avait lieu la soirée d’ouverture du Blitz Club à Londres, et moi j’avais 16 ans. Ce lieu a toujours été une source d’inspiration pour les jeunes artistes, les étudiants en mode, les écrivains et les rebelles, vénéré comme le lieu de naissance des années 80. Ce bar à vin dont le nom évoquait la seconde Guerre mondiale, a accueilli une myriade de jeunes asociaux pour leur faire prendre part à ce qui allait devenir une légende, en échange de deux livres sterling. Je le sais, j’y étais. La question qui se pose : comment et pourquoi?

En été 1978, j’avais tout juste 16 ans et je pensais que j’avais raté le coche et que ma vie était finie. J’étais trop jeune pour vraiment m’engager dans la rébellion adolescente qu’offrait le mouvement punk et d’ailleurs, pour les initiés, c’était déjà fini. À la fin de 1977, le punk était en passe de devenir une parodie de lui-même. Les instigateurs initiaux de la scène qui étaient soit des fanatiques inconditionnels de Bowie / Roxy, soit du mouvement soul pré-punk, ou les deux, étaient en pleine mutation, blottis au bar, évitant de se faire battre par les Teds ou les hooligans. Ce n’était pas glamour. Le punk a peut-être ressemblé à un mouvement de musique socio-politique, souvent nihiliste, mais au début, il s’agissait avant tout d’un mouvement stylistique. Il était d’abord question de vêtements, d’une attitude, qui faisait partie du look. C’était l’expression visuelle de l’angoisse existentielle chez les adolescents.

En 1978, le disco s’était approprié la musique soul. Or le disco, en dehors de la scène gay était en grande partie sans contexte. Ce genre musical commençait à attirer bon nombre de personnes qui considéraient qu’un vendredi ou qu’un samedi était incomplet s’ils ne réussissaient pas à se battre pour leur différence ou accéder à un territoire imaginaire. Cela a d’ailleurs joué un rôle important dans la mise en place des politiques élitistes ou exclusives à l’entrée des clubs. En empêchant certaines personnes de rentrer, il ne s’agissait pas tant de garder les gens à distance que de protéger ceux qui étaient à l’intérieur. A l’époque, il faut se souvenir que la violence était couramment utilisée contre des personnes affichant leurs différences. Les choses ont commencé à changer à la fin des années 1980, entraînant une forme d’acceptation.

On parle assez peu de la scène du sud du Royaume-Uni, mais c’est pourtant là que les créateurs de mode les plus pointus des années 1970 avaient élu domicile. Ils fréquentaient des clubs gays et dansaient sur de la musique importée des Etats-Unis, mettant en scène leurs fantasmes vestimentaires, avec des vêtements inspirés des années 1940 et 1950. C’était un déchaînement de couleurs et de glamour, pour faire face à la triste semaine de travail de trois jours, aux coupures de courant et aux luttes syndicales perpétuelles. Comme toujours, dans les marges, il y avait des adolescents qui ne se souciaient vraiment pas de politique mais qui voulaient juster se déguiser, danser et embrasser à pleine bouche.

En plus de se démarquer de la foule, les mécontents et les différents avaient un autre désir. Jusque-là, ceux qui avaient découvert David Bowie pensaient avoir trouvé tout ce qu’ils recherchaient. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Bowie s’est tourné vers la musique noire en 1975, avant de travailler avec Lou Reed et Iggy Pop à l’époque punk naissante. Mais se posait toujours la question de savoir où aller pour être ensemble. C’était comme si tous ceux qui avaient découvert David Bowie erraient dans une sorte de désert culturel à la recherche d’un lieu qui serait la représentation physique d’un foyer spirituel.

Ce sont les mêmes personnes qui faisaient du shopping dans les boutiques «Let It Rock» et « Seditionaries » de Malcolm Maclaren et Vivienne Westwood, ou du précurseur « Acme Attractions » sur Kings Road, où s’habillaient les Sex Pistols, les Clash, ou Patty Smith. Je me contentais des versions moins chères de Petticoat Lane, des boutiques de seconde main ou les vide-greniers. Acme est devenue PX, où un styliste s’appelant Steve Strange, créant les prémisses de ce qui allait devenir le mouvement « New Romantic » ou les « Blitz Kids ». (A ce stade, j’aimerais ajouter une clause de non-responsabilité. Les personnes étiquetées comme telles ont été scandalisées par ces raccourcis car leur mouvement était en constant changement, or les étiqueter revenait à les ancrer dans le temps.)

Steve Strange, inspiré par la pénurie de clubs dédiés aux personnes partageant les mêmes idées que lui, est tombé sur un vieux night club en sous-sol appelé le Billy’s, à Soho, qui était vide la majeure partie de la semaine. Il a contacté le propriétaire et lui a demandé s’il pourrait organiser des soirées le mardi pour accueillir ses amis et leur offrir un sanctuaire. Cela s’appelait simplement la «Bowie Night» et il fallait débourser 50 pence pour avoir le privilège d’y assister. Je suis arrivé là un mardi soir en suivant comme toujours un habitué. Après une heure et demie, j’ai compris que j’avais finalement trouvé un lieu d’appartenance : j’étais ici chez moi. J’ai pris le dernier bus juste à temps pour me rendre à l’école le matin. Je n’y suis retourné qu’une seule fois avant sa fermeture, et cinq mois plus tard, j’étais dans la file d’attente pour le Blitz, espérant que Steve Strange me laisserait entrer. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait et c’est ici que tout a commencé pour moi. C’était enfin mon moment.

On me demande souvent ce que c’était que d’être au Blitz. Qu’est-ce qui rendait ce lieu si spécial? Ce n’était pas sans rappeler toutes les chroniques de rites de passage pour adolescents. Pour comprendre ce que cela représentait pour nous, on peut l’article « Tribal Rights of Saturday Night » de Nik Cohn paru le 7 juin 1976 dans le New York Magazine et qui a inspiré le film « Saturday Night Fever ». Il était question de ces jeunes de Brooklyn qui se déguisaient et allaient danser dans des discothèques après une semaine de travail banale. L’histoire était en réalité basée sur la propre expérience de Nik Cohn qui fut un « Mod » dans les années 60, à Soho (Londres). Il n’avait jamais fréquenté de discothèques à New York, mais il connaissait très bien ce sentiment qui s’emparait de lui le week-end, lorsqu’il pouvait enfin s’extraire d’une semaine sans intérêt pour rejoindre les lumières, la grande ville et une forme de gloire narcissique. Au coeur du folklore adolescent, on retrouve toujours certaines figures: le type le plus cool, la belle gueule du moment, ou le gamin le mieux sapé. Celui qui attire à la fois les filles, les garçons et les projecteurs. Ce qui a peut-être défini le Blitz, c’est le fait que ce club était rempli de gens qui pensaient être cette figure là, et qui disposaient de leur propre projecteur. Des précurseurs de tendances. Des gens « dressed to kill »…

Les principaux protagonistes étaient un groupe disparate dont les plus visibles et les plus attrayants étudiaient la mode à St Martins ou bien l’art et le design au Camberwell College of Arts. Mais ils partageaient ce même dévouement vestimentaire avec des ouvriers du bâtiment, des réparateurs de télévision, des réceptionnistes et certains, comme moi, âgés de seize ans, qui allaient encore à l’école. Tout une panoplie de gens était représentée: des jeunes, des vieux, des gays, des hétérosexuels et ceux oscillant entre les deux. C’était une corne d’abondance d’où surgissait l’étrange et le merveilleux ; l’endroit idéal au bon moment.

Tout comme la boutique « Seditionaries », PX était devenu le lieu où les gens s’habillaient, où ils pouvaient se procurer des vêtements futuristes aux épaules rembourrées et au look entre Star Trek et Thunderbirds. On y trouvait aussi des cuirs, des pantalons à plis et d’autres avec une rayures sur le côté, complétés par des ceintures de smoking et des toques. Julia (devenue princesse Julia) travaillait avec Strange. Elle était une déesse qui générait à la fois des frissons de crainte et d’excitation auprès de garçons adolescents comme moi, alors qu’elle n’avait que dix-huit ans.

Il y avait aussi à l’époque une pléthore de strass qui ornaient chaque tenue, qu’elle soit féminine ou masculine, souvent portée en pièce centrale au cou ou sur un revers de col. Apparemment, mais on en parlait rarement, les vieux films hollywoodiens, qui faisaient partie des programmes de la télévision britannique de l’après-midi à cette époque, ont eu une influence aussi. Il va sans dire que les étudiants des écoles d’art en quête d’un futur, les chômeurs à la recherche d’un emploi et ceux qui cessent leurs études ou qui révisent, étaient de la poudre à canon pour les programme très généreux et prévenants de la BBC. Stylistiquement parlant, Blitz était un ensemble de cow-boys et de motards décorés de strass, de religieuses et de pirates portant le monocle. On y croisait tout une variété d’uniformes fétichistes, des tenues et des déshabillées, des bas, des corsets et des diadèmes et dans un coin, on croisait toujours une Wonder Woman. On ressentait les influences cinématographiques de « Faster Pussycat Kill Kill Kill », « Scorpio Rising » et « Cabaret » aux côtés de « Some Like It Hot » et « That’s Entertainment ». Pour ma part, je portais des guêtres et des rayures, des chapeaux et des noeuds papillon. J’avais une paire de jodhpurs en cuir et j’avais fabriqué mon propre béret assorti à partir de deux cercles de cuir cousus à la main par ma mère.

Cependant, ce qui a vraiment changé le paysage et qui définirait le style des Nouveaux romantiques, c’est la vente de costumes par le costumier de théâtre Charles Fox, qui était également le fournisseur de maquillage professionnel adopté par les cognoscenti. Ce fzt le meilleur vide-grenier au monde. Les étudiants de la mode et les chômeurs ont fait la queue pour dénicher parmi la pléthore de costumes et de jupons délavés, de vieux velours et de vieilles dentelles. Cette vente allait permettre de voir apparaître la reine Elizabeth I et Boadicea un mardi soir dans un bar à vins du quartier en déréliction de Covent Garden, buvant tout ce qui était gratuit. Quelques personnages ont rapidement obtenu le statut de stars et étaient attendues pour leur apparition hebdomadaire à travers les doubles portes sacrées du Blitz. Tout le monde était à la fois acteur et public et cela créait une sorte de compétition en évolution constante. En un sens, c’est la compétition qui motive toute communauté créative. Les gens s’encourageaient mutuellement à repousser les limites,, secrètement pour être les meilleurs. Les conversations, souvent alimentées par la drogue préférée des adolescents, les amphétamines, visaient à changer le monde. Cela ressemblait à un salon. Nous étions les surréalistes, les cubistes, les sécessionnistes de Weiner et le groupe de Bloomsbury à la fois. Le sentiment d’appartenance et de propriété était passionnant et c’était comme une expression logique de ce que la soul, le punk et Bowie nous avaient offert. Nous étions enfin rentrés à la maison.

Cependant, la prochaine étape était inévitable. Avec la visibilité sont arrivés les foules, les voyeurs et les hommes d’affaires. Lorsqu’il était à son apogée, David Bowie est venu s’inspirer pour sa vidéo Ashes To Ashes. Avec le recul, c’était peut-être l’achèvement parfait d’un cercle parfait, la durée de vie d’une idée.

L’argent a commencé à arriver et le succès d’amis dans les groupes ou dans la mode nous a donné l’occasion de briller. Après avoir apparu dans la première vidéo de Spandau Ballets, à l’âge de dix-sept ans, j’avais ma photo dans les journaux. J’étais encore à l’école. Les fioritures vestimentaires sont devenues un raccourci pour définir ce fameux « look » et, sans le savoir, le magazine The Face et ID ont écrit sur la croissance de cette scène et inévitablement sur sa disparition. Les temps changeaient et ils allaient vite.

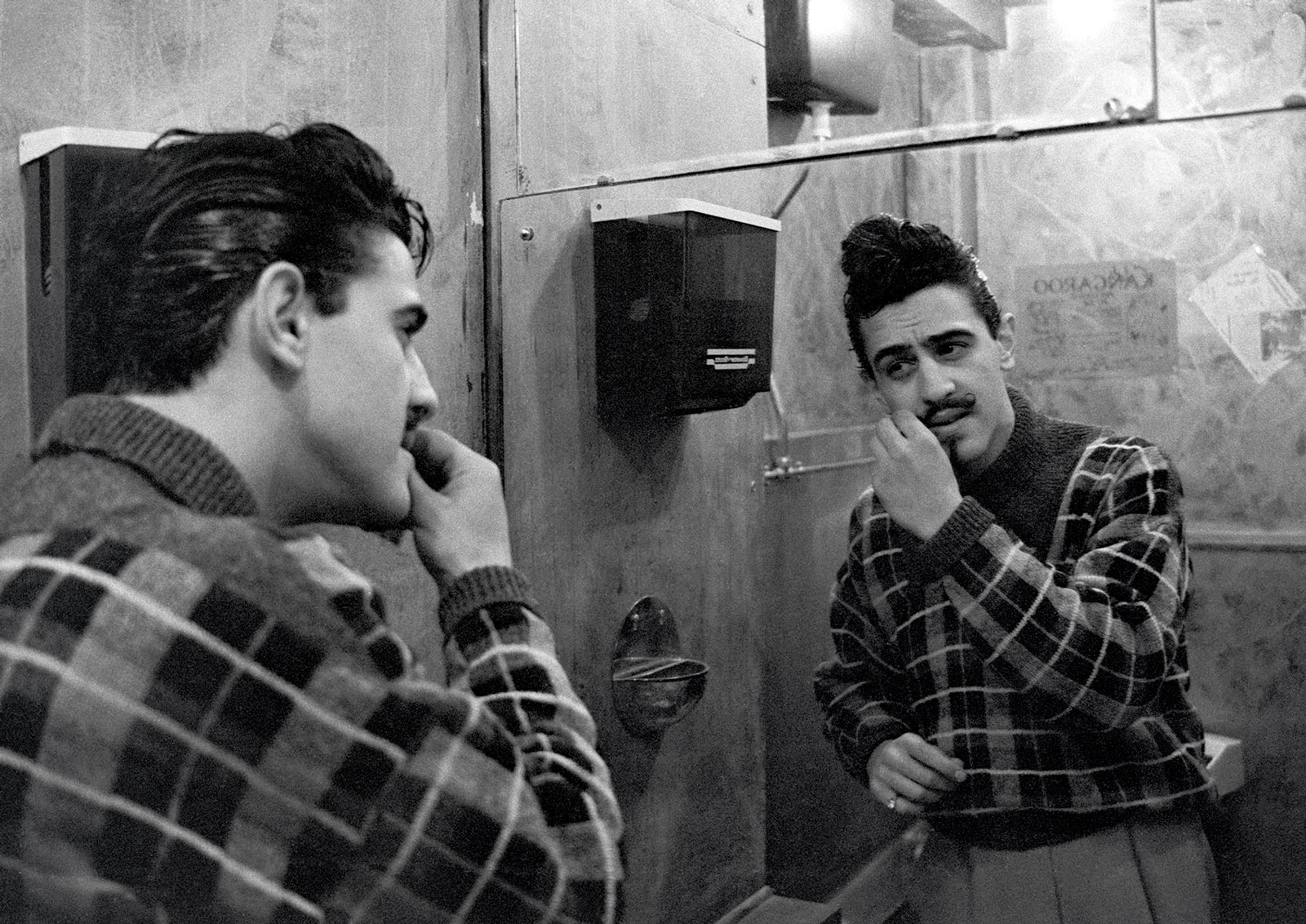

En contraste avec l’habillement ouvertement théâtral, beaucoup ont adopté ou sont retournés à d’autres styles hollywoodiens, comme le cycliste des temps difficiles, le gangster rockabilly. J’ai commencé à m’habiller en avec un « zoot suit », inspiré d’une sous-culture des années 40, et à me laisser pousser une barbiche et une moustache à la Dali. J’ai participé à la création un groupe de musique, Blue Rondo A La Turk. À l’âge de 19 ans, je me suis retrouvé en couverture du magazine The Face. Quelques personnes, comme Chris Sullivan, membre du groupe, avec le coiffeur Ollie O’Donnell, inspirées par la vision entrepreneuriale de Steve Strange, ont créé leur propre société de soirées basée à Soho. Nous avons commencé à capitaliser sur ce que nous avions à offrir hormis le fait d’être jolis et nous avons commencé à décorer d’autres établissements. Nous sommes venus avec notre propre produit commercialisable : une tribu à la recherche d’un lieu et prêts à payer un loyer. Alors que le punk était en grande partie géré par des imprésarios d’une trentaine d’années, pour la première fois dans l’histoire des mouvements cultes d’adolescents, nous avons pris en main notre propre destin et nous en avons tiré profit. Nous nous sommes retrouvés sous le contrôle de médias assoiffés et chacun de nos mouvements était surveillé. Finalement, nous deviendrions également le médium et, de manière prévisible, l’établissement.

Le Blitz s’est avéré être le tremplin non seulement pour les années quatre-vingt, mais aussi pour de nombreux contributeurs à la culture du XXe siècle et au-delà, qui inspireraient ceux qui viendraient après. De la même manière que le punk avait incité ceux qui ont pris les rênes du blitz, le blitz allait inspirer la génération suivante. Il y en a trop à mentionner, mais ceux qui viennent immédiatement à l’esprit sont le designer John Galliano, le modiste Stephen Jones, la danseuse Michael Clark et Body Map, les artistes Tracey Emin et Ceryth Wyn Evans, les cinéastes Derek Jarman et John Maybury. Des icônes culturelles comme Steve Strange et Boy George et des musiciens comme Spandau Ballet, Frankie Goes to Hollywood, Marc Almond, Depeche Mode et Sade. Mais surtout et ne les oublions jamais, il y a eu tous ceux dont la mémoire s’est perdue dans la nuit des temps, ceux qui restent sans nom, mais qui ont contribué au développement et au succès de toutes ces personnes. Ce sont eux qui ont contribué à créer l’environnement qui a rendu tout cela possible, qui ont nourri l’ambitionet le résultat. Aucun artiste n’est jamais seul dans sa propre fabrication.

Quant à moi, après une brève carrière pop, qui a généré une plus grande exposition à la télévision et dans divers magazines, j’ai été l’un des modèles incontournables du look « hot Latin amant », du moins dans les cercles à la mode les plus pointus. Le point culminant de ma carrière à durée limitée de mannequin fut de travailler avec Nick Knight pour une campagne de Yohji Yamamoto. J’ai figuré sur la couverture du magazine Arena puis sur la liste des 50 hommes les mieux habillés au Royaume-Uni. Rétrospectivement, c’était une forme d’ «au revoir» aux années 80. Tout au long de cette décennie, les photographes qui m’appréciaient sont devenus des réalisateurs vidéo, puis des directeurs commerciaux et occasionnellement des réalisateurs. J’ai suivi le mouvement, participant à des vidéoclips de Spandau Ballet, Sade, Holly Johnson et Terence Trent D’Arby, Bananarama et Michael Jackson, pour n’en nommer que quelques-uns, et j’ai apparu dans des publicités télévisées depuis 1988, les produits parfois légèrement douteux et certainement pas trendy.

Comme l’histoire de la plupart de ces voyages créatifs aux débuts idéalistes, se faire payer pour sa valeur entraîne généralement une dilution du mouvement afin qu’il soit acceptable pour le grand public. C’est Lady Diana qui a rendu les volants plus attrayants et non l’inverse. Là où il y a du commerce, il y a compromis et le compromis sonne toujours le glas de la créativité.

La différence entre maintenant et ensuite a beaucoup à voir avec les moyens de communication. Il suffit de regarder le manque de preuves documentaires de ce que j’ai écrit pour voir comment les temps ont changé. Nous sommes à une époque où l’esprit pionnier de la mode urbaine a été perdu avec Internet car il ne reste plus de temps pour une période de gestation. Les gens veulent des articles finis. Quand quelque chose de nouveau arrive, il a à peine la place d’essayer d’exister avant que quelqu’un essaie de le copier pour en faire de l’argent. Les styles ne sortent pas: ils sont tout prêts et une fois connus, ils sont morts. Il est temps de passer à autre chose. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, personne ne passe à autre chose, ce qui entraîne une multitude de variations sur un même thème. Le sens du détail, la subtilité se perdent. Un coup d’œil sur look, découvert sur un écran de téléphone de quelques centimètres carrés suffit. Ces looks perdent de leur puissance. Vous avez raté le bus? Ne vous inquiétez pas, il y en aura un autre qui passe dans une minute.

Nous vivons dans l’ère post-moderne où rien n’est considéré comme nouveau mais la nouveauté a-t-elle jamais existé ? Historiquement, The Blitz en était la quintessence, l’image de ce qui était possible, un grand reflet de ce qui avait été fait auparavant permettant de faire apparaître quelque chose de nouveau. C’est peut-être la dernière fois qu’une scène a fortement influencé tous les domaines de la créativité et de la culture et continue de le faire. Ce mouvement a gagné progressivement en substance, à l’abri de la lumière et des parasites. Les idées ont eu le temps de fermenter et échouer occasionnellement, comme dans tout processus créatif.

À l’époque, nous avions l’impression que le monde était notre terrain de jeu avec des possibilités illimitées. Quand je pense au Blitz, je me sens toujours comme un adolescent et que tout est vraiment possible et tant que je ressens cela, je n’ai rien à craindre.